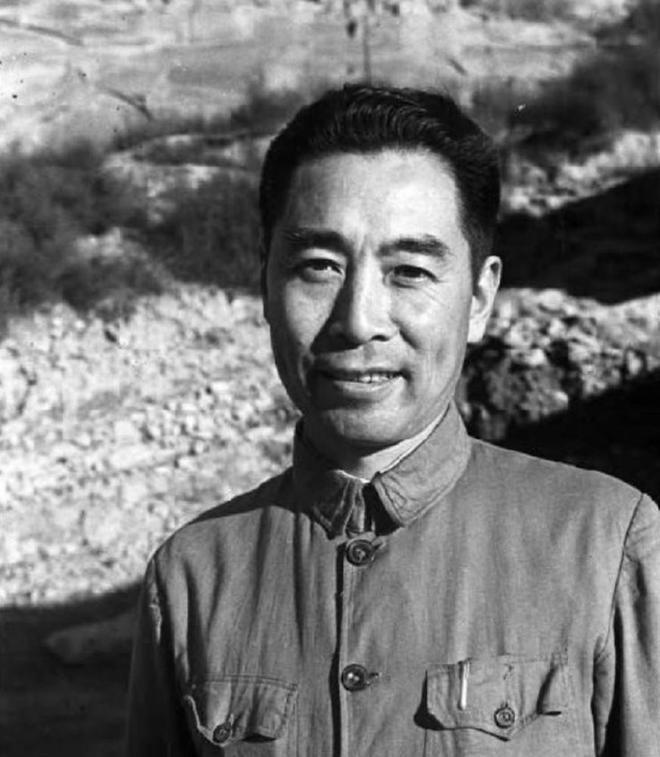

“爸,我回来了!”——1946年1月5日,延安机场的冷风裹着雪粒直往脖子里钻,毛岸英跳下运输机时冲着跑来的父亲喊了一句。毛泽东抬手理了理衣领富源优配,笑着答:“回来好,回来就帮我这个糟老头子减点负担吧。”这句半玩笑的话听在周围人耳里,却像一剂强心针,因为就在一周前,谁也说不准这位七尺男儿还能不能这样站在机场。

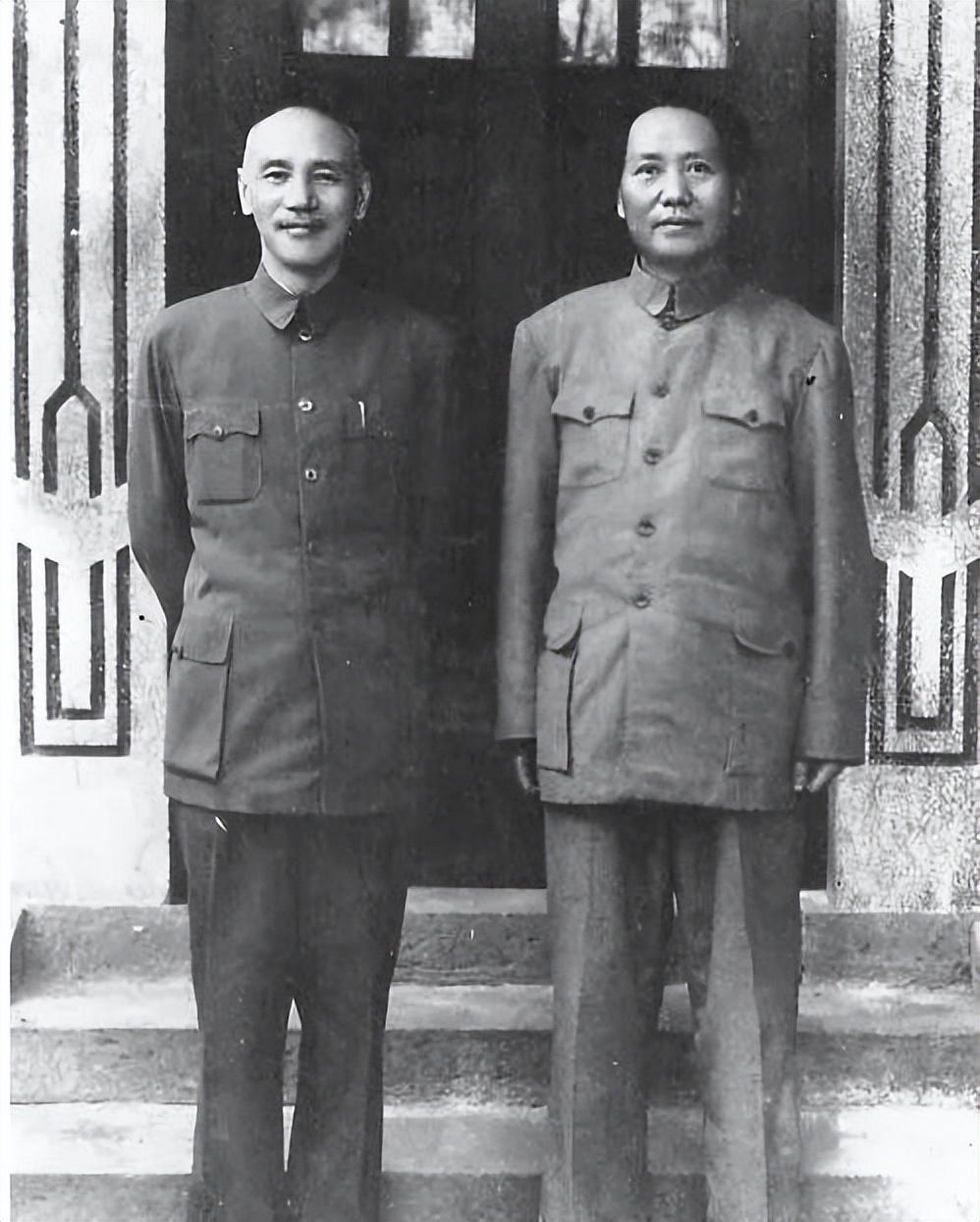

时间往前拨到1945年10月中旬。历经四十三天的重庆谈判,毛泽东坐机返抵延安,双脚刚落地便马不停蹄投入文件堆。白天会见各路干部,晚上批阅电报、起草指示,枣园小礼堂的油灯常常要亮到天色发白。二十多天连轴转,11月初的一天凌晨,守在门口的卫士突然听见里屋椅子倒地的声响,冲进去只见毛泽东满身冷汗,手抖得连水杯都握不住。

黄树则赶来摸脉——心率紊乱,体温正常;再听胸口——呼吸急促却无咳嗽。翻遍药箱,没有能解释这种症状的清晰脉象。到第六夜,毛泽东已连续失眠,一闭眼就觉得天旋地转;全身肌肉阵阵痉挛,像被一股阴冷的电流抽打。在场的人不敢声张,心里却同时冒出一个可怕的设想:会不会在重庆时中了什么见不得人的手段?

毕竟“鸿门宴”的旧账人人都记得。延安保卫部门连夜整理毛泽东在渝期间的饮食、茶水、宴请名单,越查越心惊:林园晚宴用的红酒、嘉陵江边小憩时端来的凉茶、府中泡的碧螺春……只要其中一道环节做了手脚,延安现有条件根本查不出痕迹。凌晨三点,黄树则给中央留下备忘:“现有药物难奏效,宜请苏联专家。”

11月8日,密码电报飞往莫斯科。译电员描述病症后加了一句个人判断——可能存在外源性毒素。这个判断很快惊动了克里姆林宫。两天后,回电抵达延安:诊断仅凭纸面不足,若需协助,可派医师两名。就在黄树则准备再发回确认时,毛泽东从床上支起身子:“稍等,我再想想。”他挥手让翻译改口:“请派阿洛夫医生,但暂不必急,我们先自查。”

毛泽东的谨慎不是没理由。回忆起重庆谈判前后,他对国民党方面的戒心从未放松:蒋介石安排的宪兵警卫与中央社记者同住一层楼,他每日用餐自带密封罐装米醋,连案头的香烟都是警卫当面拆封。若真被下毒,动手处恐怕只剩茶水或酒席。可是,随行人员与毛泽东饮食一致,至今无一人出现同类症状富源优配,这条线索瞬间断掉。

病情却没有停下来。12月初,毛泽东的双手开始出现短暂麻木,半小时后又恢复,反复不定。刘少奇、周恩来把中央每日例会改到病榻旁举行,文件先由秘书读给他听,再拿到另一间房批示,尽量减少打扰。可躺在床上的人仍放心不下军情,常常一骨碌坐起,要求翻阅前线电报。很快,延安卫生所再度确认:病灶仍无法定位,必须外援。

此时,苏联方面已经备好飞机。恰巧毛岸英结束在黑海舰校的临时实习,希望返国效力,斯大林便将“毛主席之子”与两名医生安排在同一架运输机上。于是便有了文章开头那一幕。

抵达延安当晚,阿洛夫与米尔尼柯便开始会诊。他们带来的移动检测设备,在灯火昏暗的小礼堂里嗡嗡作响。三小时后,医师给出的结论让所有人愣住:血液指标正常,肝肾功能正常,神经反射正常,体温、血压、心电皆无异常,“并无任何毒素痕迹,属于典型的神经疲劳综合征。”

医师提醒,问题并不在躯体,而在于长时间的精神高压。重庆谈判期间,毛泽东要对付的不只是蒋介石,还包括戴季陶、陈立夫这些高手的冷嘲热讽;回到延安,他又担心国民党随时翻脸,于是日夜筹划各根据地的应战预案。十五个小时的超负荷思考,使中枢神经进入“过热”状态,继而出现阵发性震颤。简单来说:不是毒,是累。

诊断一锤定音,悬着的心总算落下。但接下来的治疗方案却比任何药方都苛刻——停工静养至少半月,每日只允批阅两小时文件。毛泽东对这样的“禁令”皱眉,毛岸英在旁边劝道:“您若再熬垮了身子,我可真要顶上去了。”一句话把父亲说笑,也终让他点头。那段时间,延安出现有趣一幕:每天傍晚,总能看见毛泽东被儿子“押着”绕枣园步道散步;遇到干部上前汇报,他就摆手说:“请找少奇同志,总理也在。”

毛泽东难得的静养竟带来意外收获。两周后,他把整理多年的《六届六中全会到七大》文稿批注完成,又提笔修改了《论联合政府》部分章节。日间运动、夜间阅读,出汗后背心贴在墙上,整个人反倒精神起来。阿洛夫欣慰地留下一句:“节律,一切都靠节律。”随后与米尔尼柯飞返莫斯科。

外界并不知道延安这段惊心动魄的“疑案”。当时舆论还把重庆谈判看作和平新契机,可熟悉内情的人清楚,蒋介石早在1946年春部署全面进攻。毛泽东恢复工作后,立即督促华中、东北两大野战区加紧整编;同时指示新华社加强对国民党军调动的情报收集。战云暗涌中,他偶尔拍拍桌上的医嘱:“也是件好事,让我提前明白身体就是本钱。”

关于“被下毒”说法,坊间后来仍有流传。延安内部的调查档案至今留存,结论只有四个字:证据不足。黄树则晚年在回忆录里写道:“深入想来,即使真有人暗害,正面打不赢的敌人也必露马脚。没有马脚,只能说明他们根本没机会下手。”这段评语颇为辛辣,却也道破了另一层事实——1945年的共产党已非昔日吴下阿蒙,连蒋介石都怕背黑锅,更不敢轻动杀招。

意外生病成了毛泽东一生中少有的“慢镜头”。在那短暂的停顿里,他看清了战争与和平的两条路:一条靠谈判,但必须有枪杆子在背后说话;另一条靠胜仗,而胜仗取决于人的精力与决心。从此以后,无论山高路远,他总记得医生的告诫——节律。

金鼎配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。